土壤,作为植物生长的根本所在,宛如一座蕴含着无尽宝藏的神秘宝库,里面满满都是植物生长所需的各种营养元素,像氮、磷、钾、钙、镁等常量元素,以及铁、锰、锌、铜等微量元素

,它们在土壤中各司其职,共同为植物的茁壮成长贡献力量。氮元素,作为植物生长的

“动力源泉”,对叶片生长和光合作用起着至关重要的作用;磷元素则是植物体内核酸、细胞膜及多种酶的重要组成部分,对植物根系发育、花果形成有着深远影响;钾元素参与植物体内多种生理过程,如光合作用、物质运输及水分调节等,对提升植物抗逆性功不可没。

植物元素分析,就像是一把精准的 “手术刀”,为科研人员深入了解土壤元素的奥秘提供了有力支持。通过它,科研人员可以清晰地洞察土壤中元素的形态、含量,以及这些元素与植物吸收之间千丝万缕的联系。以氮素研究为例,土壤中的氮素存在多种形态,如铵态氮、硝态氮等,它们在土壤中的含量和转化过程犹如一场复杂的 “化学魔术”,时刻影响着植物的生长发育和氮素利用效率。科研人员通过植物元素分析,能够深入研究不同形态氮素的含量变化,以及它们在土壤中的转化路径,从而揭示氮素对植物生长的影响机制。比如,当土壤中铵态氮含量较高时,某些植物可能会优先吸收铵态氮,以满足自身生长的需求;而当硝态氮成为主要形态时,植物的吸收策略可能会发生改变。通过对这些现象的研究,科研人员可以更好地理解植物与土壤之间的 “对话”,让每一份肥料都能物尽其用,为植物的生长注入强大动力。

元素的魔法:生理功能与代谢调控

植物体内的元素,宛如一个个充满智慧的 “小精灵”,它们可不只是简单的营养物质,而是深度参与到植物复杂的生理功能和精妙的代谢调控过程中,成为维持植物生命活动不可或缺的关键角色 。就拿钙元素来说,它在植物细胞中可谓是 “多面手”,不仅是细胞壁的重要 “建筑师”,通过与果胶等多糖紧密结合,构建起细胞壁的坚固结构,为细胞提供强大的机械支撑,还参与细胞间的信号传递,就像植物体内的 “信号使者”,当植物感受到外界环境的变化时,钙元素会迅速做出反应,调节细胞内的生理活动,使植物能够及时适应环境的挑战。此外,钙元素在细胞分裂过程中也发挥着重要作用,如同一位指挥家,引导着细胞有条不紊地进行分裂和生长,对植物的生长发育起着至关重要的作用。一旦植物缺钙,就会出现各种生长问题,如顶芽、侧芽、根尖等分生组织容易腐烂死亡,叶片卷曲、畸形,果实易出现裂果、脐腐病等,严重影响植物的生长和品质。

铁元素同样在植物的生命活动中扮演着关键角色,它是植物光合作用和呼吸作用中许多重要酶的核心组成成分,就像一台精密机器中的关键零部件,对植物的能量代谢起着至关重要的作用。在光合作用中,铁元素参与光合电子传递链,帮助植物将光能转化为化学能,为植物的生长提供能量;在呼吸作用中,铁元素作为细胞色素氧化酶等酶的组成部分,参与电子传递和氧化还原反应,为植物的生命活动提供动力。此外,铁元素还与植物体内的氮代谢密切相关,参与硝酸还原酶和亚硝酸还原酶的合成,影响植物对氮素的吸收和利用。如果植物缺铁,就会导致叶片失绿黄化,光合作用受阻,生长发育迟缓,严重时甚至会导致植物死亡。

植物元素分析,作为探索植物体内元素奥秘的有力工具,能够像一位 “解密大师”,精准揭示这些元素在植物体内的分布规律和代谢途径,帮助科研人员深入理解植物如何通过精细的代谢调控来适应不同的环境条件。以缺铁胁迫研究为例,科研人员通过植物元素分析发现,当植物处于缺铁环境时,会启动一系列复杂的生理机制来应对缺铁胁迫。植物会调节铁吸收相关基因的表达,增强根系对铁的吸收能力,同时还会改变铁在植物体内的转运和分配方式,优先将铁运输到生长旺盛的部位,以满足植物生长的需求。通过对这些机制的研究,科研人员可以进一步揭示植物适应环境的奥秘,培育适应不同环境条件的植物品种。

逆境与适应:植物元素的应对策略

在大自然的舞台上,植物宛如勇敢的舞者,虽扎根于一方土地,却不得不面对各种逆境胁迫的挑战,干旱、盐碱、低温、高温、病虫害等,这些逆境如同严苛的考验,时刻威胁着植物的生存与繁衍 。在干旱的荒漠中,水分如珍贵的宝石般稀缺,植物的根系在干燥的土壤中艰难地探寻着每一丝水分,叶片因缺水而逐渐枯萎卷曲,光合作用效率大幅下降,生长发育受到严重抑制;在盐碱化的土地上,高浓度的盐分如同无形的枷锁,束缚着植物的生长,土壤中的钠离子和氯离子大量积累,破坏了植物细胞的离子稳态,导致细胞失水,细胞膜受损,代谢紊乱,植物的生长速率急剧下降,甚至面临死亡的威胁;而当遭遇病虫害侵袭时,植物更是陷入了一场与病原体和害虫的生死较量,叶片上布满了病斑,组织被害虫啃食得残缺不全,营养物质被大量消耗,生长和发育受到严重阻碍。

面对如此严峻的逆境,植物并非坐以待毙,而是进化出了一系列精妙绝伦的抗逆机制,这些机制宛如植物体内的 “防御武器库”,从生理生化反应到分子生物学调控,全方位地帮助植物抵御逆境的侵害 。在生理层面,植物会巧妙地调整自身的水分状态,当面临干旱或盐碱胁迫时,植物细胞会主动积累脯氨酸、甜菜碱等小分子物质,这些物质就像一个个微小的 “渗透压调节器”,帮助维持细胞内的渗透压平衡,防止细胞因失水而受损;同时,植物还会激活超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)等抗氧化酶系统,这些酶如同英勇的 “抗氧化卫士”,及时清除逆境胁迫下产生的过量活性氧(ROS),减轻氧化损伤,保护细胞的结构和功能。在分子生物学层面,植物会迅速启动胁迫响应基因,如热休克蛋白基因(HSPs)、冷响应基因(COR)等,这些基因就像植物体内的 “应急指令”,指导植物合成特定的蛋白质,帮助植物适应逆境环境;此外,植物还会通过复杂的信号转导途径,如钙离子浓度变化、MAPK 级联反应等,将逆境信号传递到细胞的各个部位,协调植物的生理反应,共同应对逆境的挑战。

植物元素分析,作为探索植物抗逆机制的关键钥匙,能够为研究植物在环境胁迫下的营养响应机制提供重要线索,帮助我们深入了解植物在逆境中如何巧妙地利用元素来维持自身的生长和发育 。以盐碱胁迫研究为例,科研人员通过植物元素分析发现,在盐碱环境中,植物体内的钠离子含量会急剧上升,而钾离子、钙离子等其他营养元素的吸收和代谢则会受到严重干扰 。为了应对这一挑战,植物会通过调节离子通道蛋白的表达,如 HKT(高亲和钾离子转运蛋白)家族成员,加强对钠离子的外排或区隔化,将钠离子限制在液泡等特定部位,减少其对细胞生理功能的影响;同时,植物会增加对钾离子的吸收,维持细胞内的钾钠平衡,保障细胞的正常生理活动 。此外,植物还会通过积累有机渗透调节物质,如脯氨酸、可溶性糖等,来降低细胞的水势,提高细胞的保水能力,从而增强植物的耐盐碱性 。通过对这些元素变化和生理响应的研究,科研人员可以进一步揭示植物耐盐碱的生理机制,培育耐盐碱植物品种。

次生代谢的奥秘:元素与产物的关联

在植物生命的奇妙旅程中,次生代谢产物宛如隐藏在幕后的神秘英雄,默默守护着植物的生存与繁衍,同时也为人类的生活带来了无尽的惊喜与福祉。这些次生代谢产物,虽不像糖类、蛋白质等初级代谢产物那样直接参与植物的生长和发育,但它们在植物的防御、信号传递、环境适应等方面发挥着不可或缺的重要作用 。

从植物的防御机制来看,次生代谢产物是植物抵御病虫害侵袭的 “秘密武器” 。许多植物在遭受病原菌或害虫的攻击时,会迅速合成并积累一系列次生代谢产物,如生物碱、萜类、黄酮类等,这些化合物具有抗菌、抗病毒、抗虫等生物活性,能够有效地抑制病原菌的生长和繁殖,驱赶害虫,保护植物免受侵害 。一些植物产生的生物碱,如尼古丁、咖啡因等,具有强烈的毒性,能够麻痹害虫的神经系统,使其无法正常取食和生存;而黄酮类化合物则可以通过增强植物细胞壁的强度,阻止病原菌的侵入,同时还能激活植物的免疫系统,提高植物的抗病能力 。

次生代谢产物在植物的信号传递和环境适应中也扮演着关键角色 。它们可以作为信号分子,参与植物与环境之间的信息交流,帮助植物感知并适应外界环境的变化 。当植物受到干旱、高温、低温等非生物胁迫时,会合成一些特殊的次生代谢产物,如脱落酸、脯氨酸等,这些物质能够调节植物的生理过程,增强植物的抗逆性 。脱落酸可以促进植物气孔关闭,减少水分散失,从而提高植物的抗旱能力;脯氨酸则可以调节细胞的渗透压,保护细胞免受逆境胁迫的伤害 。

植物次生代谢产物的合成与植物体内的营养元素之间存在着千丝万缕的紧密联系,宛如一场精妙绝伦的 “化学反应交响曲” 。营养元素作为植物生长和代谢的物质基础,不仅为植物的生命活动提供了必要的养分,还直接参与了次生代谢产物的合成过程,对次生代谢产物的种类和含量产生着深远的影响 。以酚类化合物的合成为例,酚类化合物是植物次生代谢产物中种类繁多、功能多样的一类化合物,包括黄酮类、酚酸类等,它们在植物的抗氧化、抗菌、抗病毒等方面发挥着重要作用 。酚类化合物的合成需要大量的碳水化合物和氮素作为前体物质,这些营养元素的供应状况直接影响着酚类化合物的合成效率和含量 。当植物体内的碳水化合物和氮素供应充足时,酚类化合物的合成途径被激活,相关酶的活性增强,从而促进酚类化合物的合成和积累;反之,当营养元素供应不足时,酚类化合物的合成会受到抑制,含量也会相应降低 。

植物元素分析,作为解开植物次生代谢产物与营养元素之间神秘联系的 “金钥匙”,为科研人员深入探究这一领域提供了强大的技术支持 。通过植物元素分析,科研人员可以精准地测定植物体内各种元素的含量和分布,了解元素在植物生长发育过程中的动态变化,从而深入研究营养元素与次生代谢产物合成之间的内在关系 。在研究不同氮素水平对植物次生代谢产物的影响时,科研人员可以利用植物元素分析技术,准确测定植物体内氮素的含量和形态,同时分析次生代谢产物的种类和含量变化,从而揭示氮素对次生代谢产物合成的调控机制 。研究发现,适量的氮肥供应可以促进植物体内黄酮类化合物的合成和积累,提高植物的抗氧化能力和抗病性;而过量的氮肥则可能导致植物生长过旺,碳氮代谢失衡,抑制次生代谢产物的合成 。

除了氮素,其他营养元素如磷、钾、钙、镁等也对植物次生代谢产物的合成有着重要影响 。磷元素是植物体内许多重要化合物的组成成分,参与植物的能量代谢、核酸合成等生理过程,对次生代谢产物的合成也具有重要的调控作用 。研究表明,适量的磷供应可以促进植物体内萜类化合物的合成,提高植物的抗逆性;而缺磷则会导致植物次生代谢产物的合成受阻,影响植物的生长和发育 。钾元素在植物的光合作用、物质运输、渗透调节等方面发挥着重要作用,对次生代谢产物的合成也有着积极的影响 。充足的钾供应可以增强植物的抗逆性,促进次生代谢产物的合成和积累,提高植物的品质和产量 。钙元素不仅是植物细胞壁的重要组成成分,还参与植物细胞的信号转导和代谢调控,对次生代谢产物的合成也有着一定的影响 。研究发现,钙元素可以调节植物体内黄酮类化合物的合成,提高植物的抗氧化能力和抗病性 。

进化的视角:植物元素与系统发育

在漫长的生物进化长河中,植物犹如一群充满智慧的探险家,不断适应着环境的变迁,逐渐形成了各自独特的营养元素需求和吸收利用机制 。这些机制就像植物的 “生存密码”,记录着它们在进化历程中的点点滴滴,也为我们研究植物系统发育提供了新的视角 。

植物系统发育研究,旨在揭示植物物种之间的亲缘关系和演化历史,它是植物学领域的核心研究方向之一 。通过对不同植物种类的元素分析,我们仿佛打开了一扇通往植物进化世界的大门,能够深入洞察植物在进化过程中营养元素需求的变化规律,以及这些变化与植物形态结构和生理功能的协同进化关系 。

以被子植物和裸子植物为例,这两类植物在进化历程中走上了不同的发展道路,它们在元素组成和含量上也呈现出显著的差异 。被子植物作为植物界中最为繁盛的类群,具有高度发达的维管束系统和多样化的生殖方式,其在进化过程中对氮、磷、钾等营养元素的需求更为复杂和多样化 。在生长旺盛的时期,被子植物需要大量的氮元素来合成蛋白质和核酸,以支持其快速的生长和发育;而在生殖阶段,磷元素对于花芽分化、花粉萌发和果实发育起着至关重要的作用,被子植物会增加对磷元素的吸收和利用 。相比之下,裸子植物作为古老的植物类群,其形态结构和生理功能相对较为原始,对营养元素的需求也具有独特的特点 。裸子植物的根系通常较为发达,能够深入土壤深处吸收水分和养分,它们对钙、镁等元素的需求相对较高,这些元素有助于维持裸子植物细胞壁的稳定性和细胞膜的完整性 。此外,裸子植物在适应干旱、寒冷等恶劣环境的过程中,进化出了特殊的营养元素吸收和利用机制,如通过增加对铁、锌等微量元素的吸收,提高自身的抗逆性 。

通过对被子植物和裸子植物元素组成和含量的比较研究,我们可以清晰地看到它们在进化过程中的适应性变化 。这些变化不仅反映了植物对不同环境条件的适应策略,也为我们理解植物系统发育提供了重要的线索 。从进化的角度来看,植物对营养元素需求的变化是植物适应环境、提高生存能力的一种重要方式 。在不同的生态环境中,植物通过调整自身的营养元素吸收和利用机制,优化体内的元素组成和含量,以更好地适应环境的变化 。这种适应性变化在植物的形态结构和生理功能上也得到了充分的体现 。例如,在干旱地区生长的植物,为了减少水分蒸发,通常会进化出较小的叶片和较厚的角质层,同时它们对钾元素的需求会增加,因为钾元素能够调节植物细胞的渗透压,增强植物的抗旱能力 ;而在酸性土壤中生长的植物,为了适应土壤中高浓度的铝离子,会进化出特殊的根系分泌物,这些分泌物能够与铝离子结合,降低铝离子对植物的毒性,同时它们对磷元素的需求也会发生变化,因为磷元素与铝离子之间存在着复杂的相互作用 。

植物元素分析在研究植物与微生物的共生关系在植物系统发育中的作用方面也具有重要价值 。在自然界中,植物与微生物之间形成了各种各样的共生关系,如根瘤菌与豆科植物的共生固氮关系、菌根真菌与植物根系的共生关系等 。这些共生关系对植物的生长发育、营养吸收和抗逆性具有重要影响,也在植物系统发育过程中发挥着关键作用 。以豆科植物与根瘤菌的共生固氮作用为例,根瘤菌能够侵入豆科植物的根系,在根内形成根瘤,将空气中的氮气转化为植物可利用的氨态氮,为植物提供了丰富的氮源 。这种共生关系使得豆科植物在氮素缺乏的环境中能够茁壮成长,同时也促进了根瘤菌的生存和繁殖 。从系统发育的角度来看,豆科植物与根瘤菌的共生关系是在长期的进化过程中逐渐形成的,这种共生关系的建立为豆科植物的进化和扩散提供了有力的支持 。通过植物元素分析,我们可以深入研究豆科植物在与根瘤菌共生过程中对氮元素的吸收、利用和分配机制,以及这种共生关系对豆科植物其他营养元素需求的影响 。研究发现,在共生固氮过程中,豆科植物会调节自身的根系形态和生理功能,以更好地与根瘤菌相互作用,同时它们对磷、钾等元素的需求也会发生相应的变化,以满足共生固氮过程中对能量和物质的需求 。这些研究结果不仅有助于我们深入理解植物与微生物共生关系的进化机制,也为利用共生关系提高植物的营养吸收效率和抗逆性提供了理论依据 。

农业的未来:植物元素分析的应用

在农业迈向可持续发展的关键进程中,植物元素分析宛如一颗璀璨的明星,正绽放出前所未有的光芒,展现出无可替代的重要价值 。它不仅是提升农业生产效率、保障农产品质量安全的关键手段,更是推动农业绿色发展、实现人与自然和谐共生的重要支撑 。

精准施肥,作为农业可持续发展的核心策略之一,离不开植物元素分析的精准助力 。通过对农作物组织进行细致入微的元素分析,科研人员和农业工作者能够精准地洞察农作物对各种营养元素的需求状况,从而制定出科学合理、精准高效的施肥方案 。在小麦种植过程中,通过定期对小麦叶片进行元素分析,能够实时监测小麦对氮、磷、钾等大量元素以及锌、锰、硼等微量元素的吸收和利用情况 。当发现小麦叶片中氮元素含量偏低时,就可以及时调整氮肥的施用剂量和时间,确保小麦在生长的关键时期能够获得充足的氮素供应,促进叶片的生长和光合作用的进行,提高小麦的产量和品质 。同时,精准施肥还可以避免因过量施肥导致的肥料浪费和环境污染问题,降低农业生产成本,实现经济效益和环境效益的双赢 。

植物元素分析在培育高产、优质、抗逆性强的农作物新品种方面也发挥着不可或缺的重要作用 。在育种过程中,科研人员通过对不同品种农作物在营养元素吸收和利用效率方面的深入分析,能够筛选出那些具有优良营养吸收特性的品种作为育种材料,通过杂交、诱变等育种手段,将这些优良特性整合到新的品种中,培育出更加适应不同土壤和气候条件、具有更高产量和品质的农作物新品种 。在水稻育种中,科研人员发现某些水稻品种对硅元素具有较高的吸收和利用效率,这些品种在生长过程中表现出更强的抗倒伏能力和抗病能力 。通过将这些品种与其他优良品种进行杂交,并结合植物元素分析技术对后代进行筛选和鉴定,成功培育出了一系列既高产优质又抗倒伏、抗病的水稻新品种,为保障我国的粮食安全做出了重要贡献 。

土壤,作为农业生产的基础,其质量的优劣直接关系到农作物的生长和发育 。植物元素分析能够为监测农田土壤质量,助力土壤改良和生态修复。通过对土壤样品进行全面的元素分析,科研人员可以了解土壤中各种营养元素的含量、形态和分布情况,评估土壤的肥力水平和健康状况 。当发现土壤中某些元素含量过高或过低,导致土壤肥力下降或出现污染问题时,就可以采取相应的土壤改良措施,如添加有机肥料、生物菌剂、土壤调理剂等,调节土壤的酸碱度和养分平衡,改善土壤结构,提高土壤的保水保肥能力和生物活性,促进土壤生态系统的修复和平衡 。在一些重金属污染的农田中,通过植物元素分析确定土壤中重金属的种类和含量后,可以采用植物修复技术,种植一些对重金属具有超积累能力的植物,如蜈蚣草、东南景天等,通过植物的吸收和富集作用,降低土壤中重金属的含量,实现土壤的生态修复和可持续利用 。

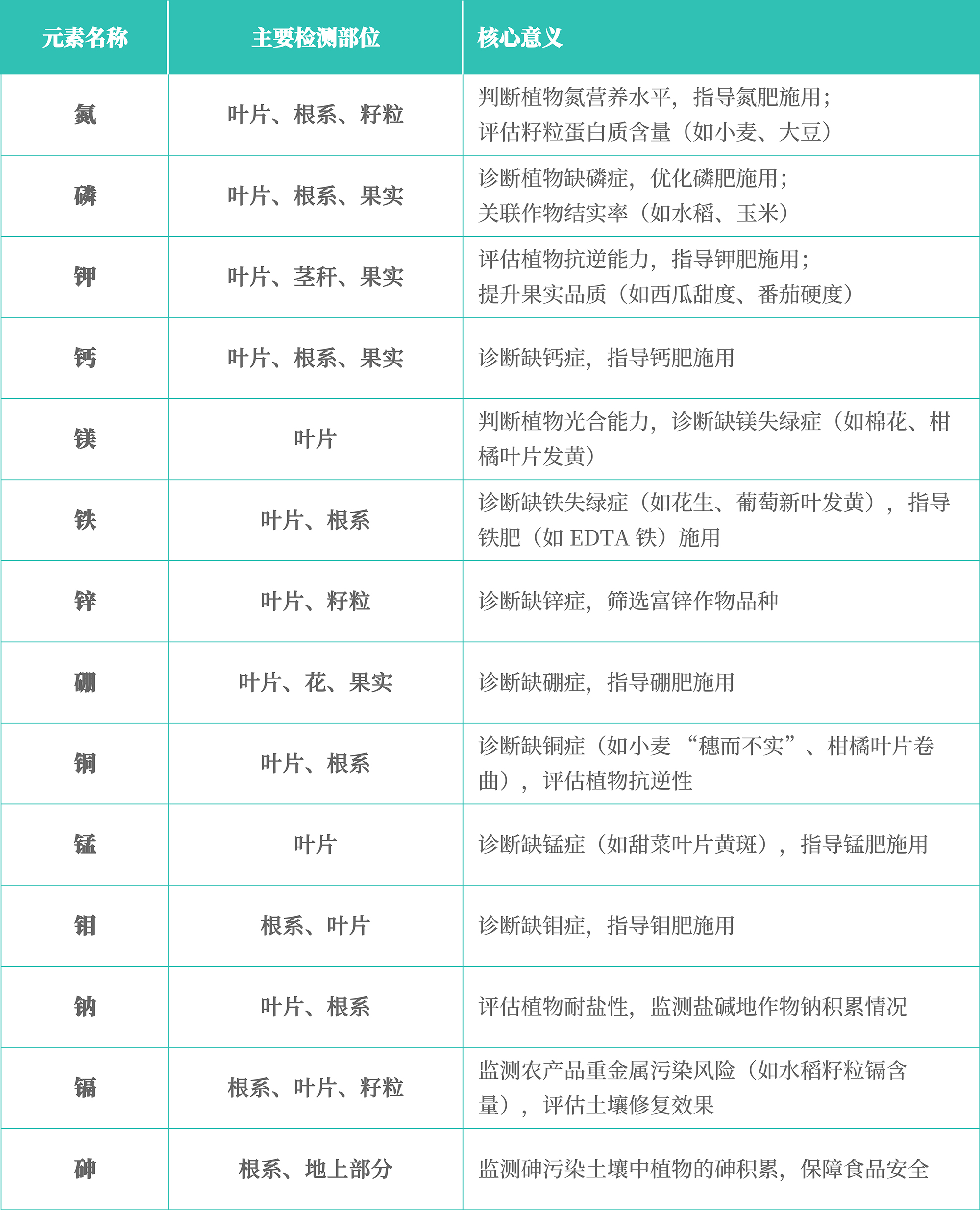

植物元素分析中常见可检测元素汇总: